別府八幡宮

境内案内

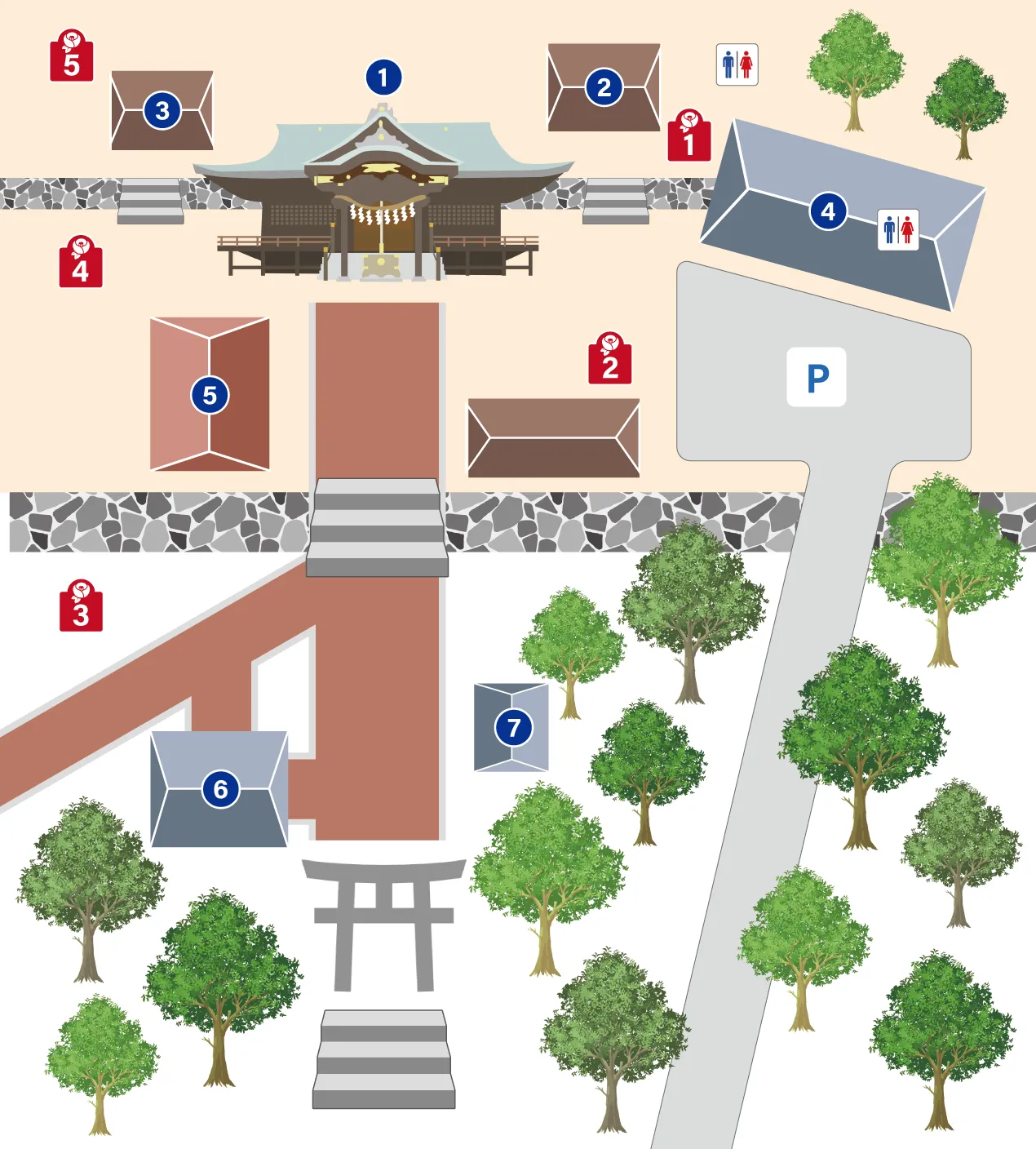

境内見取り図

-

-

1社殿

八幡様が御祀りされている御本殿と、お供え物や神楽の奉納が行われる幣殿、参拝者が拝礼する拝殿が一体となっています。現在の御本殿は明治13年に建立。幣殿と拝殿は昭和57年に改築されました。 -

2若宮社

八幡様の御分神と御子神であらせられる仁徳天皇、そして御稲荷様が御祀りされています。天保8年(1837年)改築の記録があります。 -

3権殿(ごんでん)

八幡様の御分神が御祀りされています。永和2年(1376年)大内弘世による建立と伝えられ、代々修繕を重ねつつ明治13年に現在の御本殿が建立されるまではこの建物が御本殿でした。

-

-

4参集殿

御祭りの際の直会や年間の様々な集会行事に使用されています。外部にご参拝者用のお手洗いを併設しています。 -

5授与所

御神札や御守を頒布しております。御祈祷や御朱印の受付も行っておりますのでお気軽にお声がけください。 -

6手水舎

ご参拝の前に手と口とをお清めしましょう。 -

7祓戸社(はらえどしゃ)

御祓いの神様が御祀りされています。御社殿に参拝される前にこちらにもお参りを。

御(五)縁むすび参り

別府八幡宮の境内には五本の縁結びに由来する木があります。良縁の成就をお祈りしましょう。

-

1玉椿【御神木】

椿としては県内有数の樹齢と大きさの古木です。太い枝が合着連理している縁結びの木でもあります。

-

2梛(ナギ)の木

葉が丈夫で切れないことから「良縁が切れない」縁結びの木とされています。

-

3相生の木(寄り添いの木)

桧(ヒノキ)と榊(サカキ)という違う木が同じところから生え、仲の良い夫婦のように寄り添って伸びています。こういった木を相生(あいおい)の木といい、縁結びの木として珍重されています。

-

4連理(れんり)の榊(サカキ)

二本の榊(サカキ)の幹が二か所で結び付くように繋がっています。このように幹や枝が繋がることを「連理(れんり)」といい、縁結びの象徴とされています。

-

5むすびの木

二本の幹が結び合うように伸びる姿から、ご縁を固く結ぶ縁結びの木として親しまれています。

駐車場のご案内

駐車場は社殿すぐそばの参集殿周囲と、参道沿いにも五か所ございます。ご遠慮なく、社殿に近い駐車場からご利用ください。